Seit

dem großen Murenabgang im August 2002, bei dem das Gasthaus

Alpenrose verschont blieb, ist es für jedermann leicht möglich,

Smaragde ohne große Anstrengungen zu finden. Natürlich liegen

die Edelsteine nicht vor den Füßen und es braucht genauso

viel Geduld und Ausdauer wie früher, wenn man ein grünes Steinchen

in den Händen halten will.

Das Gasthaus Alpenrose kann man

zu Fuß vom Parkplatz in Habach

(ca. 2 km westlich von Bramberg) in etwa 1,5 Stunden erreichen. Wer es

bequemer haben will, kann auch das Taxi der Firma Innerhofer in Anspruch

nehmen. Zwischen 8,00 und 8,30 Uhr fahren Busse ins Tal, um 17 Uhr kann

man wieder mit dem Taxi zurückkehren.

Es ist ratsam, die Ausrüstung

sorgsam zu wählen. Gutes, wasserabweisendes

Schuhwerk (ev. auch Gummistiefel) sind die Voraussetzung für die

ausdauernde Suche, denn man steht häufig im kalten Wasser des Leckbaches.

Zusätzlich trägt man im Rucksack auch Jause, Getränk,

Regenschutz und ein Erste-Hilfe-Paket mit.

Dann muss man unbedingt ein

Metallsieb mitführen (oder sich beim

Wirt des Gasthauses Alpenrose eines ausleihen und auch wieder dort zurückgeben)

(Maschengröße etwa 3 mm), denn die Smaragde liegen im sandigen

Schutt des Baches und müssen heraus gewaschen werden. Um das Material

hinter dem Sieb zu lockern, braucht man eine Haue oder einen Pickel.

Für den Notfall tut es auch ein alter Eispickel (der kurze Stiel

wird aber Kreuzschmerzen verursachen). Mit einer Maurerkelle oder einem ähnlichen

Gerät zieht man das gelockerte Material über das Sieb, über

das auch Wasser fließen muss. Das Sieb soll so eingebaut sein,

dass eine passende Wassermenge das Material ausschwemmt und dass vor

allem nichts daneben oder dahinter abfließt (es könnten sonst

Smaragde verloren gehen). Danach kann die Feinsuche beginnen. Mit der

Kelle zieht man eine dünne Materialschicht über das gesamte

Sieb, sodass das Wasser die Schmutzteile sofort ausschwemmt und man das

Grün eines Smaragdes nicht übersieht. Große Steine werden – sofern

es sich nicht um Glimmerschiefer (= Muttergestein der Smaragde) handelt – händisch

entfernt, ohne dass man dabei den in der Nähe Siebenden gefährdet.

Smaragde kann man meist ganz schnell erkennen, nur manchmal täuscht

grünes Serpentingestein, ein Teil eines Strahlsteines oder ein Grashalm

den eifrig Suchenden. Findet sich kein Smaragd in der gewaschenen Schicht

(das kommt auch vor), so streift man dieses taube Gestein über das

Sieb. Dann wiederholt man diesen Vorgang und mit der Zeit wird sich der

ein oder andere Erfolg einstellen. Immerhin wurden schon großartige

Funde auf diese Weise getätigt.

Besonderes Augenmerk sollte man

aber den Glimmerschieferbrocken widmen, denn die können Smaragde

in sich bergen. Feiner, grauer, tektonisch beanspruchter Glimmerschiefer

führt am ehesten schöne Smaragde.

Genauso kann aber auch brauner, schwarzer und talkig-weißer Glimmerschiefer

Smaragde enthalten. Solche Steine zerschlägt man vorsichtig mit

Hammer und Meißel. Damit man die Smaragdkristalle nicht verliert,

nimmt man am besten ein verschließbares Döschen mit (ev. Filmrolle),

denn im Hosensack verschwinden sie unweigerlich.

Immer

wieder einmal wird auch ein Pyritwürfel auf dem Sieb zu

finden sein. Diese sind meist würfelig, goldglänzend und manchmal

auch braun oxydiert. Auch in Gneisfelsen kann man Pyrite beobachten,

diese zerschlagen und mit etwas Glück findet sich eine prächtige

Pyritstufe.

Neben dem beschriebenen Werkzeug sollte man noch Zeitungspapier

mitnehmen, damit man die Smaragd-, Pyrit- oder Aktinolithstufen (= Strahlstein)

schonend nach Hause tragen kann. Will man dem ursprünglichen Smaragdvorkommen

in einer ungefähren

Seehöhe von 2200 m näher kommen, so kann man auch auf die eben

beschriebene Art und Weise im Blockschutt des sogenannten „Sedls“ (knapp

oberhalb der Waldgrenze auf der linken Seite des Steiges) nach Smaragden

graben. Man folgt dem gut sichtbaren Steig auf der rechten Seite des

Leckbaches von der Alpenrose aus. Die Gehzeit beträgt gut eine Stunde.

Das Gelände dort ist steiler und birgt somit alpine Gefahren. Dennoch

ist ein Aufstieg allein schon wegen der schönen Bergwelt lohnend.

Die Chancen Smaragde zu finden sind etwa gleich groß wie auf der

Mure neben der Alpenrose.

Der Aufstieg zum Smaragdbergwerk (ca.2,5 Std.

vom Gasthof Alpenrose) ist eigentlich nicht empfehlenswert. Das Gelände

in der Leckbachrinne ist sehr steil und durch das ständige Arbeiten

verschiedener Leute kommt es immer wieder zu (teils heftigem) Steinschlag.

In den letzten Jahren kamen auch große Massen von Gestein vom Nasenkopf

und eigentlich ist es verwunderlich, dass es hier noch kein ganz großes

Bergunglück

gegeben hat. Zudem ist unterhalb des Bergwerks das Gestein durch den

Talkanteil extrem rutschig und glitschig. Das Bergwerk kann man ohnehin

nicht betreten, denn das Sicherheitsrisiko wäre viel zu groß.

Interessiert man sich für Smaragde und Mineralien des Habachtales,

so kann man sich eingehend und umfassend informieren:

Tourismusbüro

Bramberg

Museum Wilhelmgut

Bramberg

Private Mineraliensammler

Mineralienführungen

Literatur

Internet

Der Bereich der Leckbachrinne mit dem Smaragdvorkommen liegt zwar im

Nationalpark Hohe Tauern, befindet sich aber nicht in der Kernzone (sondern

in der Außenzone). Somit kann man hier nach Steinen suchen.

In

der Kernzone (der größte Teil des Habachtales liegt in

der Kernzone) gelten strenge Auflagen und das Steinsuchen ist dort grundsätzlich

untersagt. Eine Genehmigung wird nicht erteilt. (Genaue Auskünfte

gibt die Nationalparkverwaltung)

Auf jeden Fall bitten wir inständig

um einen sorgsamen Umgang mit der Natur. Es sollte kein Müll oder

Abfall, kein gebrochenes Werkzeug, kein Eimer oder Sieb zurückgelassen

werden. Unterlassen Sie auch massive Erd- oder Steinbewegungen. Grobes

Werkzeug (Bohrhämmer,

Schläuche, ....) darf nicht verwendet werden. Außerdem ist

das Biwakieren oder die Übernachtung im Zelt nicht gestattet. Das

wird auch von den Nationalparkwarten überprüft und kann eine

Verwaltungsstrafe nach sich ziehen.

Verhält man sich aber entsprechend,

dann ist die Smaragdsuche eine ausgesprochen spannende Sache. Besonders

Kinder finden großen

Spaß an der Schatzsuche.

Man darf trotz aller Spannung nicht vergessen,

dass man sich im alpinen Gelände befindet und dort die alpinen Gefahren

nicht zu unterschätzen

sind (Wetterumschwünge,

Steinschlag, ...).

Wichtige Adressen

| |

Tourismusbüro Bramberg

Stoitznergasse 3, 5733 Bramberg; Tel: 06566/7251 |

| |

Gasthaus Enzian im Habachtal

Fam Alois Blaikner,

Schönbach 2, 5733 Bramberg;

Tel: 06566/7383

|

| |

Gasthaus Alpenrose im Habachtal

Fam. Manfred Egger, Wenns 90, 5733 Bramberg; 06566/8670

|

| |

Taxi Innerhofer, Bramberg

Walter Innerhofer,

Sportstraße 226,

5733 Bramberg, Tel:06566/7451

|

| |

Nationalpark Hohe Tauern

Nationalparkverwaltung,

Sportplatzstraße 306, 5741 Neukirchen;

Tel: 06565/6558

|

Erwin Burgsteiner

Geschichtliches zum Habachtaler Smaragdvorkommen:

Es wird berichtet, dass bereits die Römer im Habachtal Smaragde

schürften. Dies ist nicht zweifelsfrei zu belegen. Wahrscheinlich

wurden Smaragde von den Einheimischen über Jahrhunderte

nicht gezielt gesammelt, sondern nur wegen ihrer schönen Farbe aufgehoben,

wenn sie sich an der Erdoberfläche befanden.

1669 erwartete Prinzessin

Anna di Medici vom dänischen Gelehrten

Niels Stensen einen Bericht über die Smaragdgruben im Habachtal.

Als die wohlhabende Senningerbräuerin Maria Rottmayr 1732 starb,

waren in ihrem Nachlass zwei Goldringe mit Smaragden aus dem Habachtal.

1797 hat Schroll den Fund einer kleinen dunkelgrünen Säule

beschrieben, die er beim Zerschlagen eines Glimmerbrockens entdeckte.

1821 beschrieb der Mineralienhändler J. Frischholz ausführlich

das Smaragdfundgebiet im Habachtal.

1829 machte Bergdirektor Mielichhofer

einen Smaragdfund in der Sedlalpe.

1859 veröffentlichte Zepharovich

im Mineralogischen Lexikon Österreichs

genauere Angaben über das Smaragdvorkommen. Daraufhin wurde das

Gebiet genauer abgesucht; es wurden mehrere schöne Steine gefunden.

1862 veranlassten Samuel Goldschmidt diese viel versprechenden Funde

dazu, das ganze Gebiet zu kaufen. In über 2000m Höhe ließ er

das Berghaus errichten und unterhalb der Legbachscharte wurden mehrere

Stollen in den „Smaragdpalfen“ getrieben.

Die Ausbeute soll gut gewesen sein.

Nach dem Tod von Goldschmidt (1871)

wurde der Abbau vorübergehend

eingestellt.

In den Folgejahren übernahm die englische Gesellschaft

Limited Forster das Bergwerk und beschäftigte 30 Knappen, die den

Abbau mit gutem Erfolg betrieben.

1896 kam die Emerald Mines Ldt. aus

London in den Besitz der Gruben.

1913 musste der Betrieb wegen hoher

Schulden, die durch einen schlechten Verwalter angehäuft wurden,

eingestellt werden.

Die Gemeinde Bramberg kaufte das gesamte Areal relativ

günstig,

da noch ein beträchtlicher Teil an Gemeindesteuern ausständig

war.

1917 konnte der Sägerwerksbesitzer Anton Hager aus Traunstein

das Bergwerk erwerben. Aber auch ihn zwangen wirtschaftliche Schwierigkeiten

(1. WK- Wirtschaftskrise) die Mine 1927 zu verkaufen.

Nach der deutsch- österreichischen

Edelsteinbergwerksgesellschaft und der schweizerischen Gesellschaft für

modernen Bergbau kam das Bergwerk schließlich in den Besitz von

Justizrat Max Gaab aus München.

1938 wurde Österreich von der

Landkarte gestrichen – die

Besitzverhältnisse dieser Zeit sind verworren.

Nach dem Krieg bewarb

sich Oberst Zieger bei den amerikanischen Besatzungsmächten

um den Posten des Minenverwalters.

Er war von 1945 bis 1949 im Bergwerk

tätig und verschliff die

gefundenen Steine selbst.

Auf Zieger folgten Hubicky und das Duo Caha-

Eberl.

1963 erfolgte die offizielle Rückstellung des Bergwerks an

den Rechtsanwalt Karl Gaab. Seine Aufsichtspersonen am Bergwerk und in

der Goldschmidthütte waren über viele Jahre Studenten aus München.

1975 bewarb sich Sebastian Berger gemeinsam mit Klaus Wenzel und Heinrich

Hammerle bei Gaab um den Aufsichtsposten.

Streitigkeiten und gegenseitiges

Misstrauen beim Fund von außergewöhnlich

großen Phenakiten führten bald dazu, dass sich die drei trennten

und Berger ab 1976 die alleinige Aufsicht hatte. Er sicherte die Stolleneingänge

mit Eisentüren, ließ per Hubschrauber einen Wohnwagen in die

unmittelbare Nähe des Bergwerks schaffen und trieb viele Meter Stollen

in den Berg.

Die etwa 10 Jahre dauernde Ära Berger war sowohl für

Funde als auch für die wissenschaftliche Erforschung ergiebig verlaufen.

1986 beging Berger, der schon jahrelang psychische Probleme hatte, auf

tragische Weise Selbstmord.

Alois Steiner und Alois Hofer, beide Mineraliensammler

aus Bramberg, wurde ab 1986 der Aufsichtsposten übertragen. Die

sich bereits in einem sehr schlechten Zustand befindliche Goldschmidthütte

wurde unter großem Aufwand hergerichtet und dient seither wieder

als Unterkunft für die Bergwerkspächter.

Der Abbau im Berg

erwies sich durch die sehr labilen Gesteinsschichten und durch mangelhafte

Pölzung als überaus schwierig und es

musste viel Zeit und Energie aufgewandt werden um den bestehenden Stollen

zu sichern. Der Erfolg durch gute Funde lässt aber in den Anfangsjahren

auf sich warten und Alois Hofer steigt aus.

Seit Anfang der neunziger Jahre ist die Familie Steiner alleiniger

Pächter des Smaragdbergwerks und betreibt den Abbau mit Erfolg.

Nur durch hervorragendes Fachwissen, das für die Stollenführung

nötig ist, besteht die Möglichkeit, noch nicht ausgebeutete

Bereiche im Innern des Bergesaufzuspüren. Da wirklich gute Steine

sehr rar sind und leider nur selten gefunden werden, ist es hilfreich,

dass auch Smaragde von minderer Qualität im eigenen Mineralienhandel

vermarktet werden können.

Dies bildet die Grundlage, um wirtschaftlich arbeiten zu können.

Erich

Mosser

|

Der mittlere Teil

der Leckbachrinne Der mittlere Teil

der Leckbachrinne

Der obere Teil der

Leckbachrinne mit dem Eingang zum Bergwerk - siehe Rechteck Der obere Teil der

Leckbachrinne mit dem Eingang zum Bergwerk - siehe Rechteck

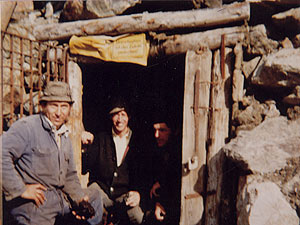

Bergwerkseingang Bergwerkseingang

Der mittlere Teil

der Leckbachrinne, rechts im Hintergrund der Nasenkopf, links das Goldschmidthaus

- siehe Rechteck Der mittlere Teil

der Leckbachrinne, rechts im Hintergrund der Nasenkopf, links das Goldschmidthaus

- siehe Rechteck

Im Sedl- unterer Teil der

Leckbachrinne Im Sedl- unterer Teil der

Leckbachrinne

Jetzt wird es interessant ... Jetzt wird es interessant ...

Die Farbe passt! Die Farbe passt!

Schau genau! Schau genau!

Das "Sedl" mit Blickauf den Graukogel Das "Sedl" mit Blickauf den Graukogel

Im untersten Teil des Sedls, im Leckbachklamml Im untersten Teil des Sedls, im Leckbachklamml

Bilder:

Mosser Erich

Scheiterbauer Kurt

Historische Aufnahmen:

Das Goldschmidthaus Das Goldschmidthaus

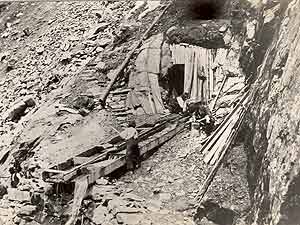

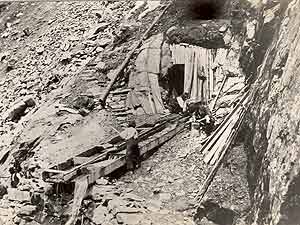

Smaragdbergwerk- Waschanlage beim C-Stollen Smaragdbergwerk- Waschanlage beim C-Stollen

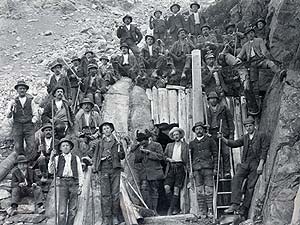

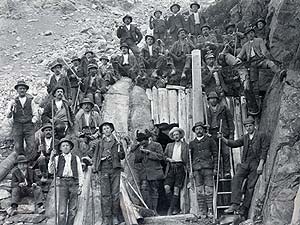

Knappen beim Stolleneingang - um 1908 Knappen beim Stolleneingang - um 1908

Wasserleitung zum unteren Stollen Wasserleitung zum unteren Stollen

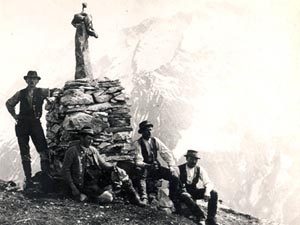

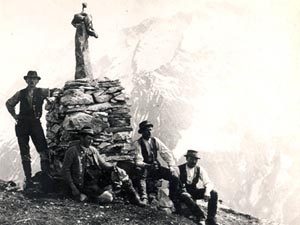

Auf dem Nasenkopf oberhalb des Goldschmidthauses Auf dem Nasenkopf oberhalb des Goldschmidthauses

Gasthof Alpenrose

um 1920 Gasthof Alpenrose

um 1920

Hans Zieger beim

Smaragdschleifen - um 1950 Hans Zieger beim

Smaragdschleifen - um 1950

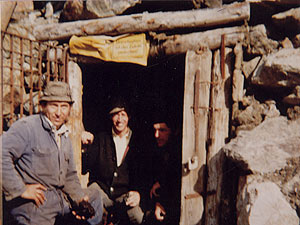

Smaragdsucherromantik in den 70-igern

Sebastian Berger 1979

Bilder : Archiv Burgsteiner Erwin

|

Der mittlere Teil

der Leckbachrinne

Der mittlere Teil

der Leckbachrinne  Der obere Teil der

Leckbachrinne mit dem Eingang zum Bergwerk - siehe Rechteck

Der obere Teil der

Leckbachrinne mit dem Eingang zum Bergwerk - siehe Rechteck  Bergwerkseingang

Bergwerkseingang Der mittlere Teil

der Leckbachrinne, rechts im Hintergrund der Nasenkopf, links das Goldschmidthaus

- siehe Rechteck

Der mittlere Teil

der Leckbachrinne, rechts im Hintergrund der Nasenkopf, links das Goldschmidthaus

- siehe Rechteck  Im Sedl- unterer Teil der

Leckbachrinne

Im Sedl- unterer Teil der

Leckbachrinne  Jetzt wird es interessant ...

Jetzt wird es interessant ...  Die Farbe passt!

Die Farbe passt!  Schau genau!

Schau genau!  Das "Sedl" mit Blickauf den Graukogel

Das "Sedl" mit Blickauf den Graukogel  Im untersten Teil des Sedls, im Leckbachklamml

Im untersten Teil des Sedls, im Leckbachklamml

Das Goldschmidthaus

Das Goldschmidthaus  Smaragdbergwerk- Waschanlage beim C-Stollen

Smaragdbergwerk- Waschanlage beim C-Stollen  Knappen beim Stolleneingang - um 1908

Knappen beim Stolleneingang - um 1908  Wasserleitung zum unteren Stollen

Wasserleitung zum unteren Stollen  Auf dem Nasenkopf oberhalb des Goldschmidthauses

Auf dem Nasenkopf oberhalb des Goldschmidthauses Gasthof Alpenrose

um 1920

Gasthof Alpenrose

um 1920  Hans Zieger beim

Smaragdschleifen - um 1950

Hans Zieger beim

Smaragdschleifen - um 1950